Einstellungsinterview, Szenario 2025:

„Wenn wir Sie einstellen – warum glauben Sie, dass Sie in den nächsten drei Jahren nicht von einer KI ersetzt werden können?“

Eine Frage, die provoziert. Aber sie trifft den Kern der aktuellen Transformation. Künstliche Intelligenz übernimmt zunehmend Routinearbeiten, auch in wissensintensiven Berufen. Für Kandidaten bedeutet das: Employability wird nicht mehr nur über Fachwissen definiert, sondern über das, was KI (noch) nicht leisten kann – Kreativität, emotionale Intelligenz, situatives Urteilsvermögen, Ambiguitätstoleranz (Mehr- oder Doppeldeutigkeit > Fähigkeit Widersprüche auszuhalten).

Gen Z stellt (im Moment noch) die Gegenfrage: „Was können Sie mir bieten?“

In den letzten Jahren haben viele Dozenten und Professoren (Hoch-)Schulabgänger ermutigt, selbstbewusst aufzutreten. „Fragt nach, was das Unternehmen euch bieten kann!“ – ein Paradigmenwechsel, des lautstark postulierten Fachkräftemangels nachvollziehbar ist/war. Auch geht es längst nicht mehr nur um einen sicheren Job, sondern um Lernchancen, Kultur und Sinn.

Doch Selbstbewusstsein kippt schnell in Selbstüberschätzung. Wer im Interview ausschließlich Forderungen stellt, übersieht: Employability ist keine Einbahnstraße. Unternehmen investieren – aber sie haben auch ihre Erwartungen.

Das „3-Jahres-Dogma“ und seine Folgen

Viele Hochschulen und Karriereratgeber predigen: „Wechselt alle drei Jahre – sonst stagniert ihr!“ Kurzfristig mag das funktionieren. Aber irgendwann stellen sich Recruiter die Gegenfrage: „Und wie lange gedenken Sie bei uns zu bleiben?“

Ein CV voller Dreijahres-Stationen ist ein diskontinuierlicher Lebenslauf. Er signalisiert zwar Flexibilität, wirkt aber mehr noch flüchtig. Loyalität, Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, ein Projekt bis zum Ende engagiert zu begleiten, gehen in der Wahrnehmung verloren. Genau diese Kompetenzen zählen jedoch jenseits von KI-Algorithmen.

Worauf es im Interview ankommt

Die klügsten Bewerber werden künftig auf beide Fragen vorbereitet sein:

- Was können Sie mir bieten? – Hier punkten Arbeitgeber mit einer klar erlebbaren Kultur, echten Entwicklungsperspektiven und spürbarem Sinn. Aber das reicht 2025 nicht mehr allein: Gesundheitsmanagement mit Charme wird zum neuen Wettbewerbsfaktor. Nicht das sterile Obstkorb-Klischee, sondern Angebote, die Mitarbeitende wirklich entlasten – sei es ein flexibles Mental-Health-Programm, Arbeitgeber, die in Krisenzeiten durch Augenmaß und Freiwilligkeit statt Zwang überzeugt haben, oder sogar ein kurzer Power-Nap-Raum fürs Reset zwischendurch.

- Warum ersetzt mich keine KI? – Hier punkten Bewerber, die ihre nicht-automatisierbaren Kompetenzen überzeugend darstellen können. Also nicht: „Ich bin teamfähig“ – das behaupten uneingeschränkt alle. Sondern: Konkrete Beispiele, wie man in chaotischen Situationen den Überblick behält, wie man in Konflikten Lösungen verhandelt, auf die keine Maschine gekommen wäre, oder wie man neue Verbindungen zwischen scheinbar Unvereinbarem schafft.

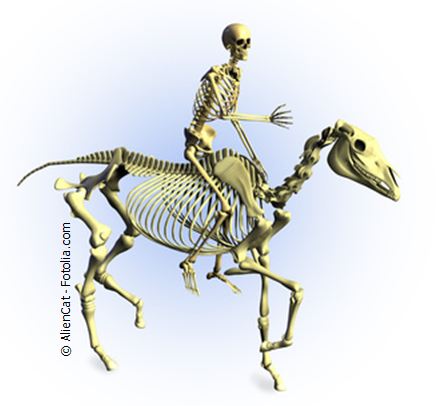

KI kann Daten analysieren – aber keine Spannungen aushalten. Sie kann Prognosen liefern – aber keine moralischen Dilemmata abwägen. Sie kann Texte generieren – aber keine Vertrauensbasis mit echten Menschen bauen.

Eine clevere Antwort im Interview könnte daher lauten: „Ich bleibe neugierig, ich verknüpfe Wissen aus verschiedenen Welten, und ich halte durch, auch wenn der Algorithmus längst ausgestiegen wäre.“

Lessons learned:

Employability 2025 bedeutet: Lernfähigkeit + Loyalität + Menschlichkeit.

Wer nur fordert, ohne zu zeigen, was er jenseits der KI einbringt, wird scheitern.

Wer nur abwartet, ohne anpassungsbereit zu sein, ebenso.

Zwischen KI-Effizienz und menschlicher Unersetzlichkeit entscheidet sich, wer im Interview überzeugt – und wer im Unternehmen bleibt.

Autor: Norbert W. Schätzlein, E-Mail: schaeatzlein@siris-systeme.de

PS: … und wer ganz allgemein wissen möchte, was man mit der Gen-Z nicht tun darf, der möge aktuell nach Nepal blicken. Man hat ihnen die sozialen Medien abgeschaltet und daraufhin stürzte die Regierung, blutig.

PPS: Employability = die Fähigkeit, dauerhaft arbeitsfähig und am Arbeitsmarkt gefragt zu sein – durch Qualifikationen, Kompetenzen und Anpassungsfähigkeit.

Bildquelle: Quelle: DALL·E 3, nach einer Idee des Autors

Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat: Unterstützen Sie unsere Arbeit und Recherchen.